<유언>을 이야기하면서 쇼치쿠 누벨바그기 정점에 위치한 오시마 나기사의 <도쿄전쟁전후비사>(1970)를 제쳐놓을 방법은 없겠다. <도쿄전쟁전후비사>의 영제(The Man Who Left His Will on Film)를 번역하면 ‘영화로 유언을 남긴 남자’가 된다. 이 영화의 제목이 여기에서 따온 것인지는 확신할 수 없지만, 영화는 첫 장면부터 <도쿄전쟁전후비사>의 무대를 2010년대 후반 서울로 옮겨 놓은 것처럼 보인다. 그러나 분명히 <유언>은 <도쿄전쟁전후비사>의 오마주라기보다 끝말잇기, 인용, 혹은 대화에 더 가까운 작품으로 독해되어야 할 것이며, 나아가 새로운(특히 디지털적인) 방법으로 재전유하여 <도쿄전쟁전후비사>의 모티브들이 가지는 의미를 달리 바꾸어놓고 있다.

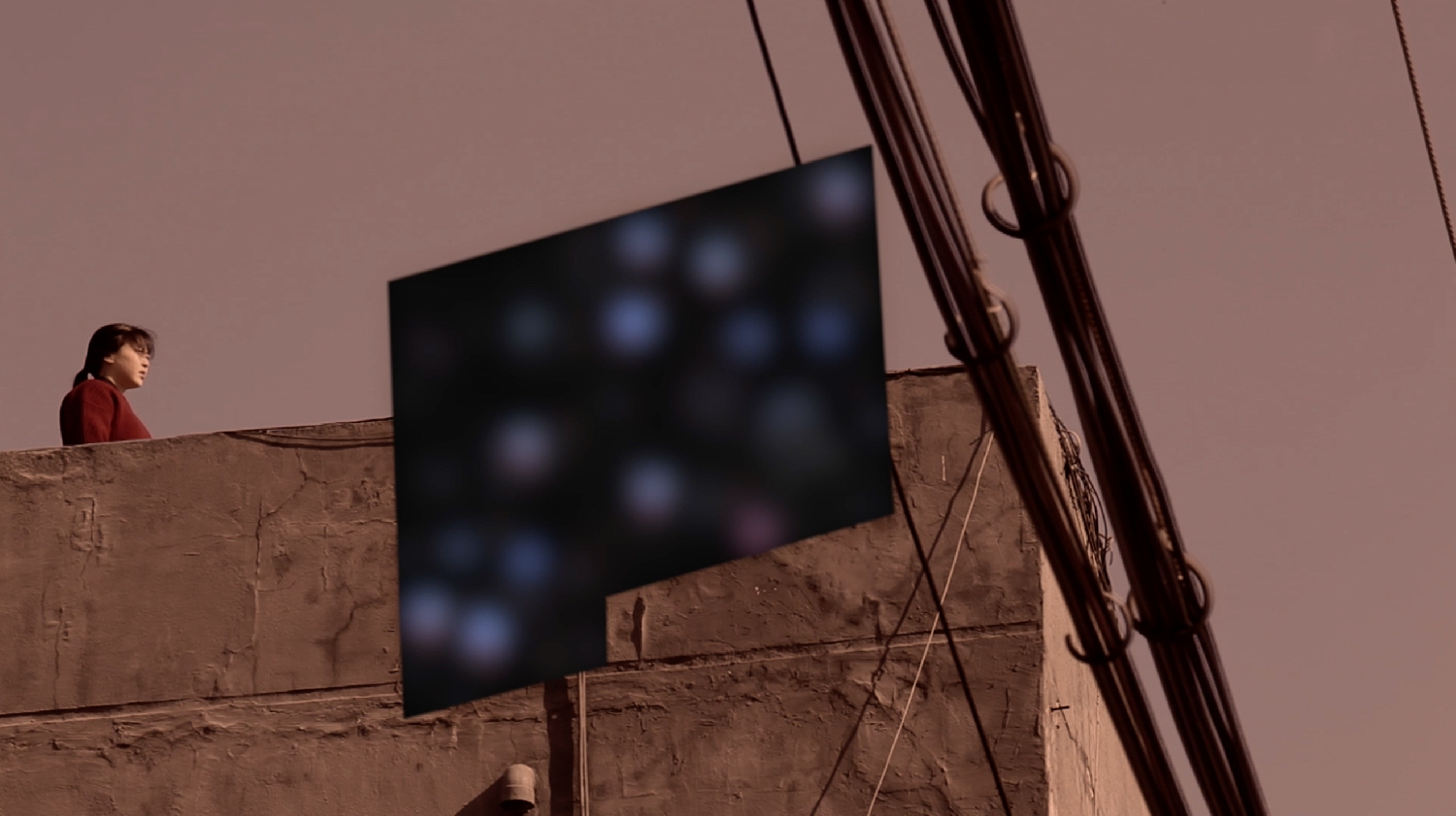

<도쿄전쟁전후비사>는 1960년대 일본 대학생들의 점거투쟁과 이후의 성찰을 실험적 형식으로 다뤄낸 작품이다. 영화는 주인공 모토키가 카메라를 들고 달려나가던 누군가의 투신 현장을 목격하고 그의 자취를 좇지만 결국 극의 끝에서는 스스로 그처럼 투신하게 되는 뫼비우스 모양을 가졌다. 영화는 줄곧 1960년대 학생운동이 갖던 정치성의 허망함과 운동으로서의 영화가 갖는 불가능성을 관조적으로 그려낸다. 한편 <유언>은 ‘촛불혁명’이라 불리는, 2016년에서 2017년에 걸친 한국의 정치적 파열을 다룬다. 오시마 나기사의 영화들이 정치투쟁의 한가운데서 시작되기보다는 언제나 그 이후의 시점에서 이전의 투쟁을 회고 혹은 복기하는 방식으로 만들어진 것처럼, <유언> 역시 촛불혁명이 아닌 촛불혁명 이후의 시기, 옥상에 올라 허공을 응시하는 여자의 얼굴로부터 시작된다. 이후 <도쿄전쟁전후비사>의 ‘투신한 카메라맨’에 대한 항공 쇼트를 대체하는 것은 디지털로 열화된 촛불광장의 이미지다. <도쿄전쟁전후비사>에서 옥상 아래로 투신자살한 카메라맨을 목격한 모토키가 같은 자리에서 투신한 것처럼, <유언>의 주인공 역시 촛불광장으로 뛰어들기라도 하는 것일까? 여자가 무언가를 내려다보고 있기는 하지만, 직후에 등장하는 촛불광장 이미지가 여자의 얼굴에 대한 리버스 쇼트인 것 같지는 않다.

앞서 잠시 언급했다시피, <유언>의 많은 부분이 <도쿄전쟁전후비사>에서 그 모티프를 적나라하게 빌려왔지만 많은 경우 그 의미는 역전되어 있으며, 이는 <도쿄전쟁전후비사>와 관련없는 완전히 독자적인 장면들을 통해 뒷받침된다. 이를테면 폐건물에서의 춤, 옥상에 설치하는 구조물들, 컬러를 극적으로 조정한 쇼트들 같은 것이다. 특히 폐건물에서 음악도 없이 춤을 추는 배우의 신체에서는 특정한 의미를 쉬이 읽어내기 힘든데, 주제에 결부된 그 어떤 것도 묘사하지 않는 극도로 절제된 움직임은 20세기 초 러시아의 아방가르드 연출가인 메이어홀드의 생체역학적 연극을 떠올리게끔 한다. (*생체역학이란 당대를 지배하던 사실주의적이고 문학적인 연출법에서 연극을 해방시키고자 시도된 실험적 방법론으로, 사실주의 연극이 결여하고 있던 행간의 구성을 강조함으로써 관객의 비평적이고 능동적인 감상을 유도한 연기 연출법이다.) 이 정적인 춤 동작들은 <도쿄전쟁전후비사> 모티프의 반복적 수행들 가운데 수시로 놓이면서 그 방향을 전환하는 노드처럼 기능한다. 이후 노래하는 남자의 바스트 쇼트 위로 겹쳐지는 추상적인 디지털 벡터 개체는 점점 확장되며 화면을 완전히 가린다. 이 개체와 함께 등장하는 타이포그래피는 “Look at the…” 이후의 단어를 식별할 수 없도록 정신없이 회전하고 있다. 곧 남자의 노랫말과 함께 “전체를 봐(Look at the ENTIRETY)”라는 문장이 뚜렷하게 나타난다. 이는 <도쿄전쟁전후비사>에서 야스코의 신체 위로 필름을 영사하는 장면을 현대적으로 전유하고 있는 듯하다.

이후 <유언>은 다양한 디지털 조작으로 1960년대 필름의 장면들과 온갖 푸티지를 차곡차곡 쌓고, 확대하고, 분할하고, 흐르게 하고, 자리를 옮기면서 점점 다층화된 표면으로 만든다. 쇼트는 이제 더 이상 몇 가지의 소스를 사용했는지 가늠하기 힘들 정도로 복잡해진다. 한편 주인공의 행동은 영화 내내 정체를 알 수 없는 갑작스러운 프레임 속에 갇혀 재등장한다. 거리를 걷는 모습이 건물 꼭대기의 전광판 속에 나타나거나, 푸티지 위에 별도의 후처리 없이 툭 얹힌 채 영사되기도 한다. 이것을 다시 발견하는 것은 주인공 그 자신이다. <도쿄전쟁전후비사>의 모토키가 투신자살한 인물이 곧 자신임을 깨닫는 것처럼 말이다. 그러나 <도쿄전쟁전후비사>에서는 엔딩에 접어들어서야 이러한 직시가 이루어지는 것과 달리, <유언>에서는 이 발견의 과정이 영화 내내 끊임없이 되풀이된다. ‘나’임을 확신할 수 없는 프레임 속 이미지를 응시 혹은 발견하는 수많은 순간에 대한 묘사는, 무한히 희망적인 것만 같던 촛불혁명의 유토피아 사이에서 어렴풋이 느껴지던 불안한 균열과 공포를 형상화해내고자 하는 시도처럼 보인다. 감독이 명확하게 밝히고 있지는 않지만, 이는 겨우내 광장에서 지킨 내 몫의 자리조차 허락되지 않은 도래한 실락원에 대한 여성들의 불안일 것이라고 짐작된다. <유언>에서의 이 발견은 오시마의 영화에서처럼 잡히지 않는 것에 대한 허망한 추격전이나 다시 순환할 운명처럼 나타나지 않는다. <유언>의 여자는 결국 ‘상’이 아닌 실재로서의 자신을 옥상에서 직면한다. 이는 공허한 이상주의로서의 운동이 되풀이될 것이라는 불안만이 감지되는 <도쿄전쟁전후비사>의 결말과 달리, 우리의, 여성들의 싸움이 생의 형태로 지속될 것임을 은유하고 보증하는 것처럼 느껴진다.

유언

감독 김성은 제니조

작품정보 2018 | 20min 16sec | 컬러+흑백 | DCP | 영어자막

시놉시스

2016년 겨울 촛불정국은 ‘복잡성, 동시성, 불확실함과 잠정적 과정’ 속의 ‘기묘한 유토피아’였다. ‘죽은 시체’ 마저 ‘학대’하는 ‘이 사나운 곳’ 한가운데 ‘시간의 고속도로’에서 언제나 우위에 있어왔던 ‘승자’가 이번에는 ‘과거에 따라잡힌’것 이다.

변화에 대한 열망으로 가득차 있던 광화문 광장에서 사람들이 촛불혁명을 수행하는 광경은 사실 낯선 풍경은 아니었다. 20세기 내내 재현 혹은 재생산되었던 혁명의 이미지들이 그곳에서도 반복되었기 때문이다. 하지만 어떤 이들은 다가올 변화의 주류에 자신이 포함되지 않을 것을 알면서도 촛불과 깃발을 들었다. 이 영화는 과거에도 미래에도 언어가 없을 이들의 이야기, 곧 잊혀져버리고 말 감상과 정치적 함의들을 2016년 당시 재연과 퍼포먼스로 기록한 시도이다.

연출의도

분노한 민중의 광장 민주주의는 탄핵이라는 거시적 이야기로 기록되었지만 그 과정 속 소수자에 대한 배제가 초래한 내부적 혼란은 혁명의 큰 의제를 위한 당연한 갈등 혹은 희생으로 받아들여졌다. 이 영화는 혁명 전야에 감독들이 느꼈던 어떤 종류의 기시감을 기록하려 한 시도이다. 우리는 기시감이 기억의 변칙일 수도있지만 잠재적인 의미에서 예언적일 수 있다고 보았고, 영화와 퍼포먼스를 매체로 기록 및 표현하기에 적절하다고 생각했다.