이강현 감독의 첫 번째 극영화 <얼굴들>은 제목에서 짐작되는 것과는 달리 극적인 얼굴들을 담은 클로즈업의 영화는 아니다. 그의 다큐멘터리 <파산의 기술>(2006)과 <보라>(2011)를 이미 본 관객이라면 그런 예상은 하지 않겠지만. <얼굴들>에는 대체로 롱 쇼트로 포착된 ‘잘 읽히지 않는’ 얼굴들이 있다. 때때로 대화하는 이들의 뒤통수를 따라가거나, 종종 말하는 이의 얼굴을 프레임 바깥에 밀어내어 숨겨지거나 지워진 얼굴도 있다. 간혹 인물을 가까이서 잡은 정면 쇼트가 있더라도, 인물의 내면을 비추는 창으로서의 얼굴, 혹은 하나의 의미로 수렴되는 가시화된 얼굴은 여기에 없다. 그럼 이 ‘얼굴들’은 어떤 얼굴들인가?

이 영화의 영어 제목 <Possible Faces>을 일말의 단서로 삼자면, 그 얼굴들은 스크린의, 특권화된, 의미로 가득한, 선명한 얼굴이 아니다. 일반적으로 스크린의 얼굴은 또 다른 가능성을 타진하는 대신 배타성을 더해가는 방식으로 매혹의 문턱을 높여갔다. 현실의 가능한 얼굴들은 영화에선 대부분 가능하지 않은 얼굴들이 된다. 그러니 여기 ‘가능한 얼굴들’에서의 가능성을 ‘불가능한 얼굴’을 상정하지 않은, ‘모든’ 얼굴의 잠재적 능력을 지시하는 것으로 읽어도 될까.

이를테면 오늘 아침 엘리베이터에서 인사를 나눈 이웃의 얼굴과 점심 식당에서 밥을 가져다 준 아주머니의 얼굴, 계산을 도와준 마트 점원의 얼굴이나 우리 동네를 관할하는 택배기사의 얼굴. 나는 이 얼굴들이 잘 기억나지 않는다. 그러니까 그 ‘모든 가능한 얼굴들’은 스크린의 얼굴이 되기에는 너무 평범한 얼굴이며, 보이지 않고 보아도 인식되지 않는 얼굴이며, 잘 읽히지 않는 실재의 얼굴이다. 요컨대 ‘나’의 얼굴이다. <얼굴들>은 이 모든 가능한 얼굴들, 그 존재들이 품은 가능한 삶의 순간들과 감각들을 채집하듯 모아놓은 영화다.

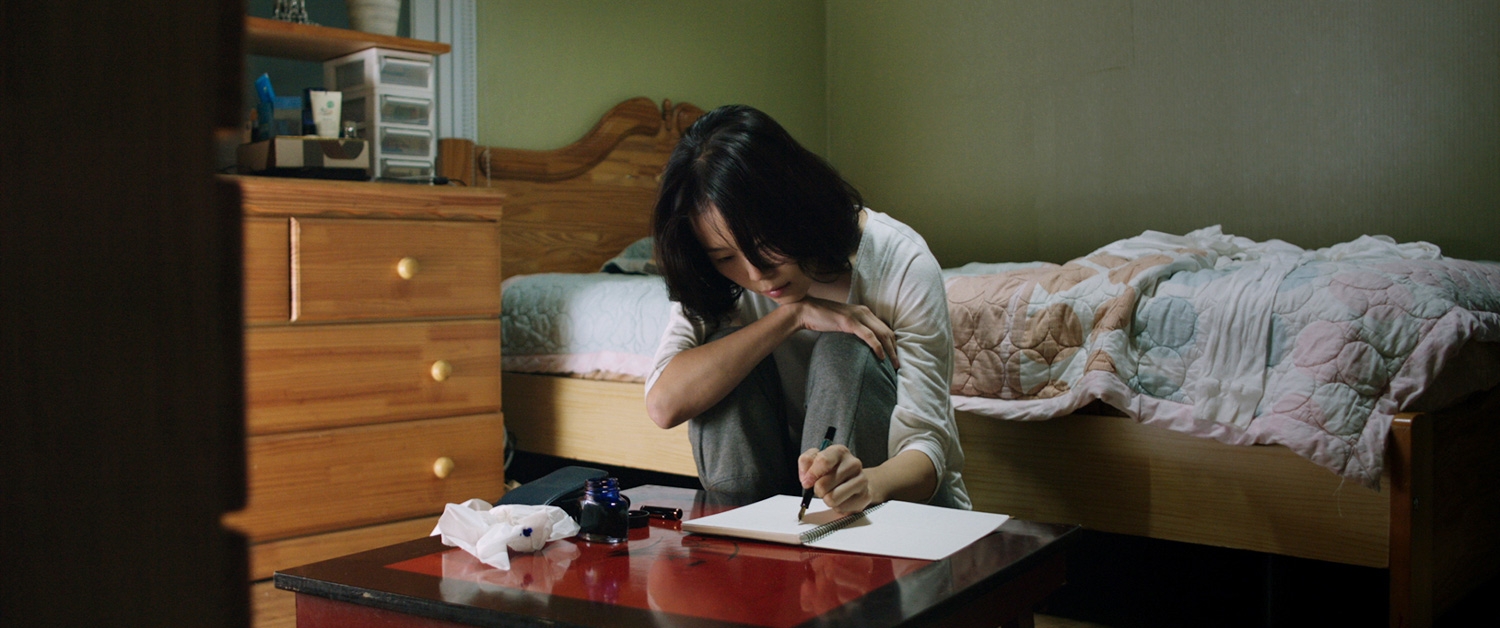

여기 네 개의 가능한 얼굴들이 있다. 고등학교 행정 직원인 기선(박종환)과 그 학교 축구부원인 진수(윤종석), 직장을 관두고 엄마가 운영해온 식당의 리모델링 작업에 돌입한 혜진(김새벽), 그리고 택배기사 현수(백수장). 이강현 감독은 이 평범한 인물들에게서 ‘특별한 평범함’을 끄집어내려 한다. 거기에 쓰인 132분의 러닝 타임은 결코 짧은 시간이 아니지만 그리 길지도 않다. 혜진의 일기장 날짜로 가늠컨대, 대략 2016년 6월부터 10월에 걸쳐진 이들 삶의 한 단락이 펼쳐진다.

그런데, 여기엔 딱히 이야기랄 만한 것이 없다. 기선은 진수에게 각별한 관심을 기울이고, 혜진은 기선과 3년 동거한 옛 애인이며, 현수는 이후 이직한 기선의 취재원으로 등장하지만 그 관계가 완결된 형태의 선형적인 드라마로 이어지지는 않는다. 그뿐인가. 사건은 있으되 사건화되지 않으며, 대화는 자주 공전하고, 시선은 맞닿지 않으며, 표정은 읽히지 않는다. 대신 여기엔 낯선 감흥이 있다. 우울한 공기 속에 활력이 스며있고, 거리를 둔 시선에서 온기가 감지되고, 고요하게 가라앉은 심상한 풍경 속에는 아름다움이 깃들어있다. <얼굴들>은 우리에게 다르게 말을 걸어온다. 선크림, 라디오, 사진앨범, 신발끈, 택배상자, 일기장 등 인물들 사이를 잇는 무언가 의미심장한 듯 보이는 모티브들에 매달린다면 어쩌면 우리는 속고 있는 것인지도 모른다.

신기하게도 <얼굴들>은 그 많은 (의도적) 결여에도 불구하고 단 한순간도 흥미진진하지 않은 적이 없는 묘한 영화적 리듬을 지녔다. 많은 부분 비우는 것으로 충만해지는 영화랄까. 예컨대 후반부에 불쑥 침범하듯 끼어드는 두 개의 과거 신 가운데 혜진이 회사동료들과 점심식사를 하는 심심한 장면이 있다. 식사를 끝낸 그들은 언제 물을 마시는 게 좋은지에 관해 따분하고 나른한 대화를 나눈 다음 어색한 찰라의 침묵이 감돌자 혜진은 그들 테이블 뒤편으로 시선을 돌리고 그때 누군가 ‘나가자’는 말에 일제히 자리에서 일어나는 신이다. 이 강렬한 기시감. 우리는 혜진이 왜 회사를 그만 두었는지 회사에선 어떤 일을 했는지는 끝내 알지 못하지만 이 신은 퇴사를 결정한 혜진의 마음 상태를 ‘보여주고’ 감응하게 한다. 이때 카메라 쪽으로 고개를 돌린 혜진의 표정 없는 얼굴은 초반에 이삿짐을 꾸리는 일을 돕던 친구(인지 옛 동료인지 선배인지 후배인지 알 수 없는)에게 자신의 소소한 옛 물건들에 대해 한 치의 망설임도 없이 “버려요”, “그것도 버려요”라고 말하던 혜진의 평온한 얼굴과 느슨하게 조응한다. 여기 어떤 이야기가 더 필요한가.

<얼굴들>은 사건이나 이야기보다 상황과 분위기로 말하는 영화다. 여기엔 사건 대신 그 이전과 이후가 있고, 인물에 대한 설명이나 논평 대신 그들을 둘러싼 풍경과 그 안의 몸짓이 있다. 이는 서사적 재미를 포기한 불가피한 결과가 아니라 서사적 재미의 다른 가능성을 모색한 필연적 결과라 해야 할 것 같다. 주변을 흘낏대지 않는(혹은 그런 법이 없을 것 같은) 이강현 감독의 태도는 대담하고 도전적이다. 영화에서 가장 강한 궁금증을 자아내는, 진수를 향한 기선의 각별한 관심에 관해 영화가 아무런 설명도 덧붙이지 않은 것도 그런 태도와 맞닿아 있는 것으로 보인다. 이강현은 세상의 영화들을 흘낏거리지 않는다. 그 탓에 (내친 김에 다소 무리한 말을 하자면) “진수 대신 저는 어때요?”라는, 듣기에 따라 대단히 도발적인 대사에 이중의 울림이 담긴다.

<얼굴들>의 성취는 대단한 무언가를 추구하려는 욕망과 정확히 대척점에서 배태되었다. 그러니까, 아무 것도 아닌 것. 등장인물들의 사소하고 무의미한 움직임이 빚어내는 리듬, 거기에 실려 있는 살아있음의 감각이 이 영화의 전부다. 이를테면 식당 바닥에 누워 있다가 갑자기 플랭크 자세를 취하는 혜진의 몸짓, 조화(造花)로 둘러싸인 천국같이 낯선 곳으로 걸어 들어오는 현수의 발걸음, 밤의 골목길에서 카메라를 향해 머뭇대며 돌아서는 기선의 제스처에는 무의미의 아름다움이 깃들어있다. ‘가능한 얼굴들’은 이런 얼굴들이다.

얼굴들 Possible Faces 감독 이강현 출연 박종환, 김새벽, 윤종석, 백수장 제작·배급 시네마달 제공 콘텐츠판다 제작연도 2017년 상영시간 132분 등급 12세 이상 관람가 개봉 2019년 1월 24일